バイクは何キロ走ると寿命が来る?排気量による走行距離の目安とは

バイクの寿命は「何年か」ではなく、「何キロ走ったか」で語られることが多いものです。

中古市場やメンテナンスの観点では、総走行距離がそのバイクのコンディションを判断するひとつの指標とされており、「〇万キロを超えると寿命が近い」といった目安が語られることもあります。

しかし、寿命とされる走行距離の目安を知っている人は意外と少ないかもしれません。

では、実際のところ、何キロ走ったら「寿命」と断定できるのでしょうか。

バイクが走れる距離の目安は排気量によって異なる

走行距離はバイクのコンディションを考えるうえでひとつの指標とされます。

しかし、バイクがトラブルなく走れる距離の目安を知っている人は多くないのではないでしょうか。

実は、バイクの寿命といわれる走行距離の目安はメンテナンスや扱われ方のほか、排気量によっても異なります。

50ccのバイクが走れる走行距離の目安

50cc以下の原付バイクは、一般的に2万〜5万キロが寿命の目安とされています。

このクラスのバイクはエンジン回転数が高い状態での運転が多く、エンジンにかかる負荷が大きいため、相対的に寿命が短くなりやすい傾向にあります。

また、主に通勤や通学といった短距離移動で使用されることが多く、信号や渋滞による頻繁な停止・発進がエンジンや駆動系への負担となり、消耗を早める要因となっています。

さらに、原付を利用するユーザーの中にはメンテナンスに対する知識が十分でないケースも見られ、整備を怠ることで2万〜3万キロで寿命を迎えることも珍しくありません。

51〜125ccのバイクが走れる走行距離の目安

排気量が51〜125ccのバイクについては、5万キロ前後がひとつの目安とされています。

このクラスも原付と同様に市街地走行が多く、エンジン回転数も比較的高めで推移するため、エンジンへの負担が大きくなりやすい特徴があります。

ただし、50cc以下と比べてエンジンの構造がやや余裕を持って設計されているため、丁寧なメンテナンスを施すことで寿命を大幅に延ばすことが可能です。

適切なオイル交換や消耗品の管理を継続すれば、より長い距離を走行することも不可能ではありません。

125cc以上のバイクが走れる走行距離の目安

排気量が126cc以上の中型・大型バイクになると、走行距離の目安も長くなります。126〜400ccクラスでは、5万〜8万キロ程度が一般的な目安とされます。

このクラスはエンジンの回転数をそれほど高くしなくても安定した走行が可能で、エンジンへの負担が軽減される設計となっています。

400cc以上の大型バイク、特に1000ccを超えるモデルでは、耐久性に優れたエンジン構造を採用しているため、より長距離の使用にも耐えうる仕様となっています。

乗り換えを検討したいタイミング

バイクの寿命は走行距離だけでなく、状態や修理内容でも見極めることができます。とくに修理費用が高額になる場合は、ひとつの判断基準になります。

エンジンやフレームといった主要部品の修理が必要になった際、費用がバイクの価値を上回るようであれば、買い替えを検討するタイミングといえるでしょう。

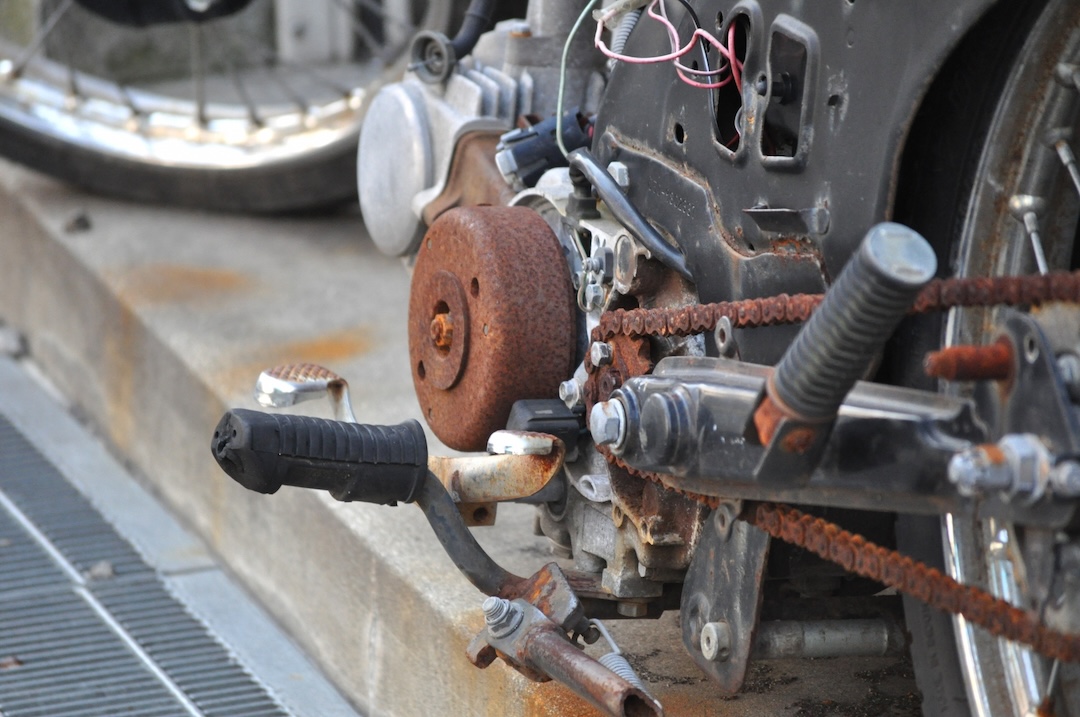

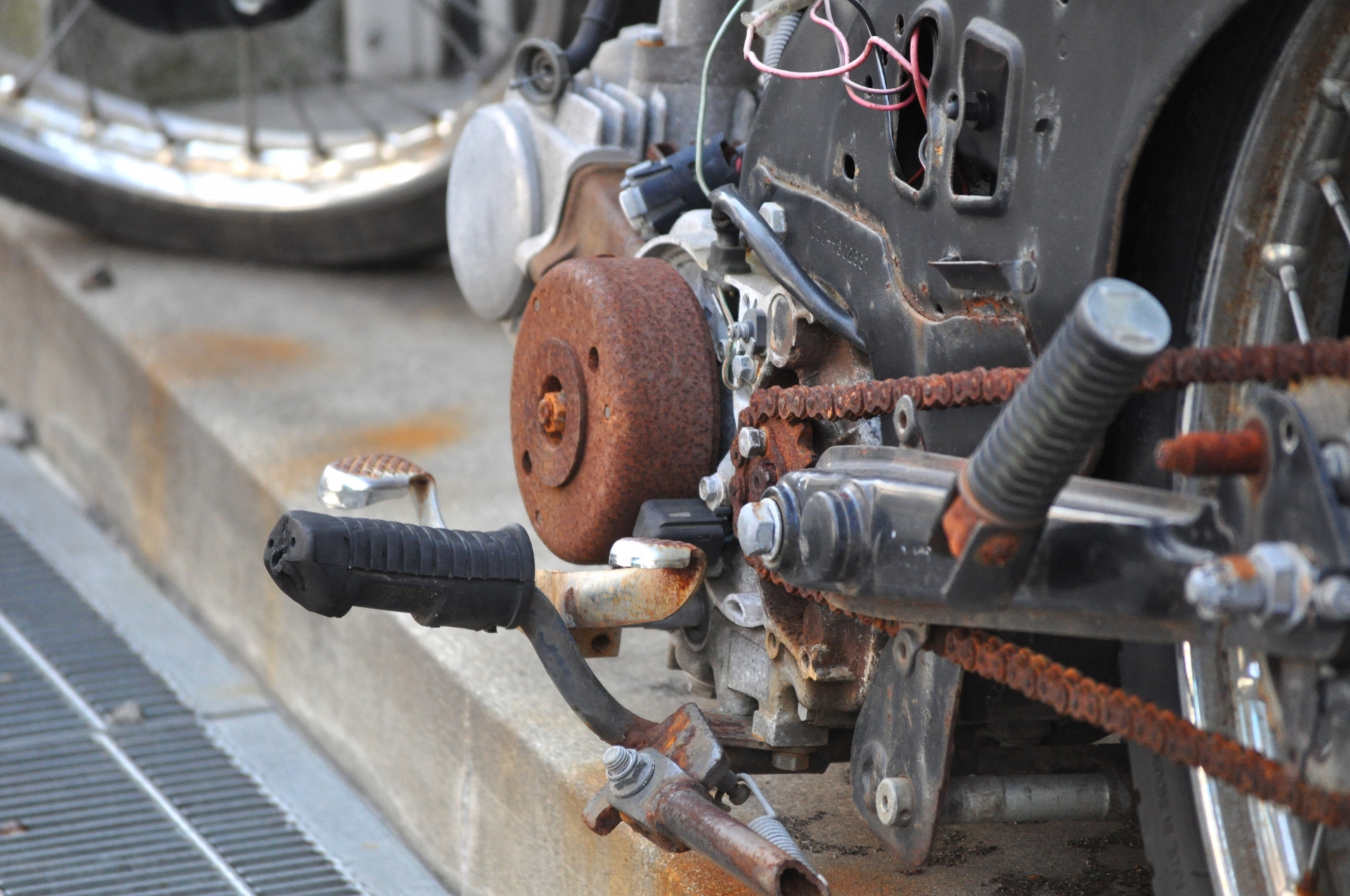

また、エンジンやフレームなどに大きな損傷がある場合も注意が必要です。たとえ修理できたとしても、元の性能が十分に回復しないことがあります。

さらに、修理しても故障が頻発するようになった場合も、寿命が近いサインです。

部品の劣化が進んでいる状態では、トラブルが再発しやすく、安全性や維持費の面でも負担が大きくなります。こうした状況では、早めの乗り換えが現実的な選択といえます。

寿命を迎えたバイクはどのように処分できる?

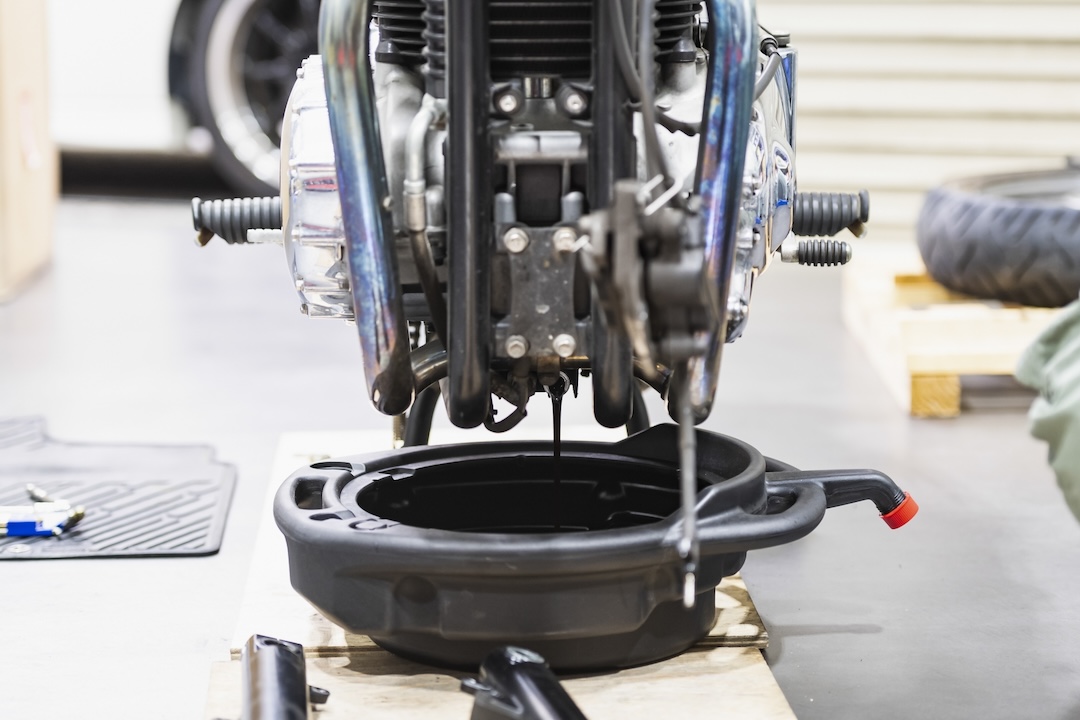

走行距離が大きく伸び、各部の劣化が進んだバイクは、いずれ寿命を迎えることになります。

上述のように、エンジンや足回りに不具合が出始めたり、修理費が車両の価値を上回ったりした場合は、買い替えや処分を検討する時期といえるでしょう。

では、寿命を迎えたバイクはどのように手放せばよいのでしょうか。

必要になることがある「廃車手続き」

バイクを処分する際には、まず廃車手続きを行う必要がある場合があります。

この廃車手続きでは、ナンバープレートを返納し登録情報を抹消するのがルールです。

廃車には「永久抹消登録」と「一時抹消登録」がありますが、バイクを完全に手放す場合は、永久抹消登録を行うのが基本です。

具体的なやり方としては、原付バイク(125cc以下)の場合、登録した自治体の役所で、本人確認書類、印鑑、標識交付証明書、ナンバープレート、そして軽自動車税廃車申告書兼標識返納書を提出します。

また、126cc以上の軽二輪および小型二輪の場合は、運輸支局で手続きを行います。

軽二輪車では、軽自動車届出済証や必要な申請書類を提出し、小型二輪では車検証や手数料納付書なども必要です。

処分してもらうやり方

廃車手続き後のバイクは、自分で処分するか、処分を専門業者に依頼する方法があります。

まず代表的なのが「二輪車リサイクルシステム」による指定引取所への持ち込みです。

これは全国に設置された指定場所に事前連絡のうえでバイクを持ち込み、処分してもらう方法です。処分費用は無料ですが、処分できるバイクは日本国内で販売されたものに限られます。

また、「廃車専門店」に依頼する方法もあります。メーカーや車種、状態に関係なくバイクを引き取ってくれるケースが多く、費用も無料または低額に抑えられるのが一般的です。

ただし、店舗によって対応範囲や料金は異なるため、事前に確認が必要です。

買い取ってもらうやり方

バイクにまだ市場価値がある場合は、「バイク買取専門店」に査定を依頼するという方法も選択肢となります。

買取専門店では、状態の良い車両はもちろん、不動車や故障車でも買い取り可能なケースがあります。

特に人気車種や限定モデルであれば、高額査定が付く可能性もあります。多くの買取店は無料で出張査定に対応しており、自宅まで訪問してくれるため利便性も高いです。

処分費用がかからず、場合によっては現金化できる点がメリットですが、査定価格は業者によって差があるため、複数社から相見積もりを取るのが望ましいでしょう。

まとめ

このように、バイクの寿命はメンテナンスの状態やバイクの扱われ方だけでなく、排気量にも影響されます。

もし愛車の不調が続くなど、「寿命かな?」と思う出来事があれば、適切な処分方法を準備しておくことが肝要です。